みなさん、こんにちは。

ライフカウンセリングSORAの関口です。

うつ病の克服に認知行動療法が有効と言われています。

私自身がうつを克服する際も、認知行動療法の考え方が役立ちました。

自分の認知(物の見方)を変えることで、物事に対する考え方・感じ方が変わり、その結果として気持ちが安定しうつが和らいでいく体験をしました。

しかし、認知行動療法の難しいところは「自分の認知」に気づけないことです。なぜならば、人間の認知は無意識で行われているからです。

では、無意識下の認知を変えていくにはどうすればいいのでしょうか?

今日は認知療法の名著である「いやな気分よさようなら」を参考にしながら「10個の歪んだ認知」を理解し、私自身がうつを克服する際に考えた「自分でできる認知行動療法」についてご紹介します。

認知行動療法とは

まず認知療法についてご説明します。

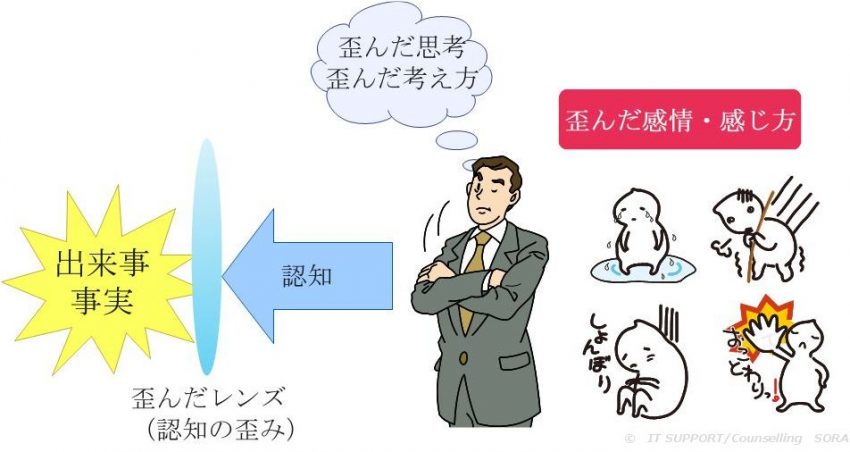

あなたの感情はすべてあなたの「認知」(ものごとの受け止め方)あるいは考えにより作られる、ということです。

認知はあなたが物をどう見るか、どのように受け止めるか、それに対してどのような態度をとるか、そしてどのように信じるかを規定します。

~デビット・D・バーンズ著 「いやな気分よさようなら」から引用~

認知とは、自分の物の見方・受け止め方です。

そして「私達の思考と感情は、事実や出来事ではなく、認知(受け止め方)によって左右されている」これが認知療法の原則です。

私達は同じものを見ていても、認知により違った物に見えていることが多々あります。

例えば、下記の絵を見たときに「下を向いた老婆」と認知するか「若い女性の横顔」と認知するかで絵に対する考え方・感じ方は異なります。

認知行動療法とは、自分の歪んだ認知に気づき、歪んだ認知を意識的に変えていくことで、思考・感情・言葉・行動を変えていくプロセスのことです。

人は、出来事よりも感情を優先する

人は出来事よりも感情を優先させ、その感情を正当化します。

例えば、1枚の絵を見たときに「老婆」と認知した人は、おばあちゃんに関連することを感じて、「若い女性」と認知した人は、お姉さんに関連することを感じます。

同じ絵を見ても、自分がどう認知したか?で、1人ひとりの感じ方は変わります。

感情は、認知によって作られる。

もし、自分の認知に歪みがあれば、感情にも歪みが生じます。しかし、その感情を疑うこともせずに正しいと信じてしまうと、感情的な人間になります。

「感情に流されないで、感情をコントロールしましょう」と言いますが、コントロールすべきところは感情ではなく認知です。

認知をコントロールするためには、「認知の歪み」を理解しながら、自分の認知パターンを知る必要があります。

「認知の歪み」について理解していきましょう。

10項目の認知の歪み

もし、生まれたときから「歪んで見えるメガネ」をかけて世界を見ていたら、世界は歪んで見えます。しかも、生まれたときから歪んだメガネをかけているから、自分が歪んだメガネをかけていることに、気づくこともできません。

人間には、無意識の「認知の歪み」があります。歪んだ認知をとおして世界を見続けていると、世界の見え方・感じ方も歪んでしまいます。

認知療法の名著「いやな気分をさようなら」には10個の認知の歪みが紹介されています。

以下、「いやな気分をさようなら」を参考にしながら認知の歪みについてご紹介します。

1.全か無か思考

物事を白か黒か、正しいかか誤りかなど、どちらかの選択で物事を考える。

少しでもミスがあれば完全な失敗と考えてしまう認知の歪み。

仕事でひとつ失敗すると、すべて失敗だ!と極端に考え悲観的に感じてしまう。

2.一般化のしすぎ

たったひとつのよくない出来事があると「世の中すべてこれだと」考える認知の歪み。

たまたまよくない出来事に遭遇したとき「自分は運がない人間だ!」とすべての出来事を否定しはじめる。

3.心のフィルター

たった1つのよくないことにこだわり、そればかりをクヨクヨ考え、現実を見る目が暗くなってしまう認知の歪み。

仕事で失敗をしたとき「あの時ミスをしなければ・・・」と過去の悪い思い出に焦点が当たり、いつも後悔を感じ続けてしまう。

4.マイナス化思考

良い出来事を無視して、日々の生活がすべてマイナスなものになってしまう認知の歪み。

人生には良いことも悪いことも起こるものですが、物事を考えるときに、わざわざ悪いことやマイナスの事を考えて、人生は最悪だと思い込む。

5.結論の飛躍

根拠もないのに悲観的な結論を出してしまう認知の歪み。

結論の飛躍は下記の2つに分類されます。

5ー1 心の読みすぎ

例えば、ある人があなたに悪く反応したと早合点してしまう認知の歪み。

誰かと誰かが、あなたの方を見て話し会っている光景を見たとき「きっと私の悪口を言っているに違いない」と勝手に思い込み、疑心暗鬼になる。

5-2 先読みの誤り

事態は確実に悪くなると決めつける認知の歪み。

「このままでは、私は不幸になる」と信じ込み、未来に大きな不安を感じてしまう。

6.拡大解釈と過小評価

自分の失敗を過大に考えたり、自分の短所を過大評価し長所を過小評価したりする認知の歪み。

「仕事が遅く能力がない」と言う人は、見方を変えれば「仕事が丁寧でミスも少ない」人。

しかし、自分の長所を見ることをせず、短所ばかりを見て自己否定してしまい、最後は「自分はダメ人間」だと信じ込む。

7.感情的決め付け

自分の感情はすべて正しいと考える認知の歪み。

「私はコーヒーが嫌い。だから、あなたも嫌いだよね」と自分の感情が常に優先される。

しかし、人により感じ方は異なるもの。

感情的決めつけする人は常に誰かと感情の対立が起き、私の正しさを主張するために他者の誤りを指摘し続ける。

8.すべき思考

何かをやろうとする時に、何々すべき・すべきでないと考える認知の歪み。

「仕事は失敗すべきでない」と認知すると、失敗しない仕事を選ぶか、仕事で失敗してしまうと、失敗をした自分を許すことができなくなり自己否定に陥る。

9.レッテル貼り

極端な形の「一般化しすぎ」ミスを犯したとき自分にマイナスのレッテルを貼ってしまう認知の歪み。

マイナスのレッテルを自分に貼る人は「どうせ私なんか」が口癖。

自分にマイナスのレッテルを貼ることで、ダメな自分を正当化しようともする。

10.個人化

何か良くないことが起こったとき、自分に責任がないような場合でも自分のせいにしてしまう。

極端の例では、今日雨が降ったのは「私のせい」と考える。個人化を続けると、常に悲劇のヒロインであろうとする。

人間は自分が感じたことを事実と錯覚する

私達は、子どもから大人への成長の過程で、知らないうちに認知の歪みをもっていることがあります。

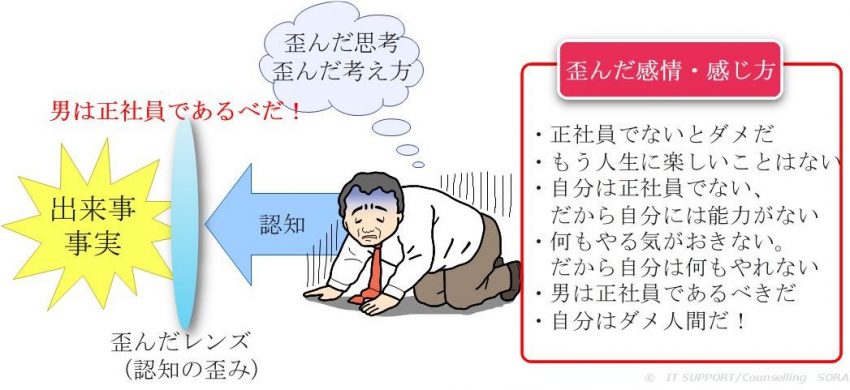

ライフ・カウンセリングを受けた引きこもりの男性(26歳)の認知の歪みをご紹介します。

彼は、私から見れば「かっこいい青年」だったのですが、彼自身は「僕はダメ人間で何もできません」という自信喪失状態でした。

彼とカウンセリングを進めていくうちに見えてきたのが、いくつかの歪んだ認知により「26歳にもなって正社員になれないから、自分はダメだ」という強い思い込み。

彼の事実は「26歳の男である。今は正社員ではない」ということ。その事実に対して、彼は自分のことを以下のように考えていました。

感じ方:正社員でないとダメだ

歪 み:全か無か思考

感じ方:もう人生に楽しいことはない

歪 み:マイナス化思考

感じ方:自分は正社員でない、だから自分には能力がない

歪 み:拡大解釈と過小評価

感じ方:何もやる気がおきない。だから自分は何もやれない

歪 み:感情的決めつけ

感じ方:男は正社員であるべきだ

歪 み:すべき思考

感じ方:自分はダメ人間だ!

歪 み:レッテル貼り

彼は父親から「大きな会社で正社員になれないと一人前の男ではない」と言われ続けてきたそうです。

その結果、父親の期待がそのまま彼の認知の歪みとなり、父親の期待に添えなかった自分を自己否定してしまったようです。

ライフ・カウンセリングで認知の歪みに気づいた彼は「正社員ではない自分でもできることがたくさんある」ことに気づき社会復帰を果たしました。

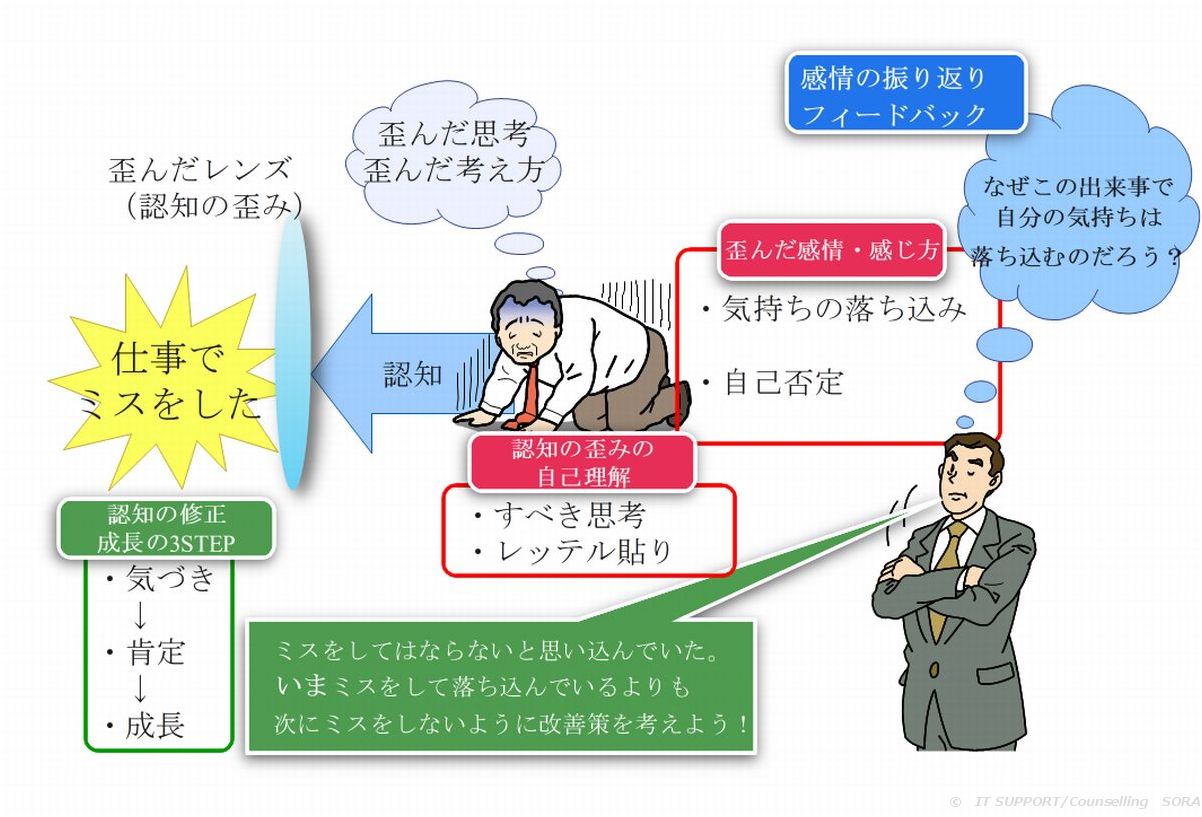

実は、私自身もうつ病の時、認知の歪みで気持ちが落ち込み自己否定を続けていました。

「うつ病だから気持ちが落ち込む。気持ちが落ち込んでいるから自分は何もできない」と認知していましたが、この認知は「感情的決め付けとレッテル貼りの歪み」です。

私は認知行動療法を学んだことで、自分の歪んだ認知に気づき「気持ちが落ち込む、だから、私はうつ病である」と考えるのではなく「気持ちを上げるためには、いまの私に何ができるだろうか?」を考え、少しずつ新しいことにチャレンジした結果、歪んだ認知を修正することができました。

人間は、自分が感じたことを事実だと錯覚する。

悩みや問題を抱えた時、自分のつらい感情を優先させるため、つらい感情を晴らす視点で解決策を考えてしまう。

確かに、つらい感情がクリアになれば、悩みは解決したかのように見える。しかし、大事な点を見落としている。それは、感情は認知によって作られていること。

感情的に悩みを解決しても、認知が歪んでいたら、また同じようなことに悩みはじめます。よって、クリアにするべきところは感情ではなく歪んだ認知の方です。

他人と過去は変えられない。変えられるのは自分の認知と未来だけだからです。

自分でできる認知行動療法

ここからは、私自身がうつ病克服するために考えた「自分でできる認知行動療法」について解説します。

歪んだ認知は無意識下にあるため、意識的に気づこうと思っても気づけないもの。よって、日々の事実・出来事と感情から無意識の認知にアプローチしていくことがポイントです。

そのために以下のワーク1~ワーク5までを行っていきます。

ワーク1 事実と感情を分別する日記を3週間毎日書く

認知の歪みを変えるためには、まずは自分の認知の歪みを知ることからはじめます。

認知の歪みを知るためには、日々の出来事・事実に対する自分の感情のパターンを理解することです。

まずノートを準備してください。これから1日1ページ毎晩日記を書きます。

日記に書く内容は以下の4項目です。

- 事実・出来事(事実)

- 感情、気持ち(感情)

- 気づき・意見(フィードバック)

- 明日への改善(チャレンジ)

例:事実と感情を分別する日記のフォーマット

日付

【1.事実・出来事】

・

・

・

【2.感情・気持ち】

・

・

・

【3.気づき・意見】

・

・

・

【4.明日への改善】

・

・

・

日記の書き方サンプル

日付 5/10

【1.事実・出来事】

・仕事でミスをした

・上司に怒られた

・彼女と喧嘩をした

【2.感情・気持ち】

・自分には能力がない

・上司に嫌われたかも・・・

・彼女は自分のことを何もわかってくれない

【3.気づき・意見】

・自分は本当に能力がないのだろうか?、どうしたらミスを防止できたのだろうか?

・上司に怒られたけれど、最後は励ましてくれた

・会社で嫌なことがあって、今日は自分にゆとりがなかった

【4.明日への改善】

・次回、同じミスをしないように改善策を考えよう

・上司へ再度謝ると同時に改善策も伝えよう

・彼女に昨日仕事をミスして落ち込んでいたことを素直に話そう

日記を書く際のポイント

- 事実・出来事は、その日に「感情が大きく作用したこと」を3つほどピックアップして書くこと

- 書く順番は、事実から書いても感情から書いても構わない。人によっては感情から書いた方が書きやすい

- 気づき・意見は【1.事実・出来事】と【2.感情・気持ち】を客観的に見て、第3者があなたにアドバイスするような視点で書く。あなたを応援してくれそうな身近な人をイメージすると書きやすい。

- 明日への改善は【3.気づき・意見】を見ながら、自分で改善できそうなことをとりあえず書く。できそうな改善策はなるべく実行し、その後の結果も書いておく。

- 日記は最低でも3週間、毎日書き続ける。

ワーク2 マイナス感情と認知の歪みを照らし合わせる

3週間日記を毎日書き続けると、【事実】・【感情】・【意見】・【改善策】が合計63個書かれることになります。

【2.感情・気持ち】には、嬉しかった・楽しかったなどのプラス感情と、辛かった・悲しかったなどのマイナス感情があるので、ここではマイナス感情と、先ほど説明した「10個の認知の歪み」と照らし合わせます。

先の例では、下記のような認知の歪みになります。

マイナス感情と認知の歪みの評価の例

| 感情・気持ち | 認知の歪み |

| 自分はやはり能力がない | マイナス化思考・拡大解釈と過小評価 |

| 上司に嫌われたかも・・・ | 心の読み過ぎ |

| 彼女は自分のことを何もわかってくれない | 全か無か思考・感情的決めつけ |

ワーク3.認知の歪みを自己理解する。

マイナス感情と認知の歪みを照らし合わせたら、認知の歪みの統計を取ります。

| 認知の歪み | 合計 |

| マイナス化思考 | 10個 |

| 拡大解釈と過小評価 | 5個 |

| 心の読み過ぎ | 6個 |

| 全か無か思考 | 6個 |

認知の歪みはどれがいいとかわるいとかなく、大事なことは、自分が世界を歪んで見ていることに気づくことです。

自分が世界を歪んで見ていることに気づけたとき、社会や他者に問題があるのではなく、自分の見え方に問題があることを自覚し、自分と向き合うことができるからです。

ワーク4.改善策を「チャレンジリスト」として書き出す。

認知の歪みを理解しても、その歪みを修正しないと感じ方は変わりません。

認知の歪みを修正するには、自分の行動を少しずつ変えていくことです。なぜならば、行動が変われば感じ方と考え方が変わり、その結果として無意識下の歪んだ認知が上書きされるから。

「明日への改善」で書き出されたことが、認知の歪みを修整するための「チャレンジリスト」になります。

【チャレンジリスト】

- 同じミスをしないように改善策を考える。

- 上司へ再度謝ると同時に改善策も伝える。

- 仕事をミスして落ち込んでいたことを彼女に話す。

ワーク5.チャレンジ後の新たな気持ちを再評価する

今回ご紹介した日記は、以下2つの目的に分かれています。

【1.事実・出来事】と【2.感情・気持ち】の目的は自分の認知を知ること。

【3.気づき・意見】と【4.明日への改善】の目的は新たな認知を作ること。

新たな認知をつくるには「チャレンジして気持ちの再評価すること」が行動療法の重要なポイント。チャレンジすることでしか、過去の出来事に対するマイナスのイメージを書き換えられないからです。

よって「チャレンジリスト」に書き出された項目を少しずつチャレンジしていきます。

チャレンジする際の注意点は以下のとおり。

- いきなり大きなチャレンジをしないこと

- 今の自分でできそうなチャレンジを繰り返すこと

- チャレンジが失敗したとしても、自分を責めないこと

- 失敗から学ぼうとする反省の心を持つこと

チャレンジが成功しても失敗しても、チャレンジのあとは必ず変化が起きます。その変化を「変わったこと」と「新たな気持ち」としてノートに書き出していきます。書き出し方は以下のとおり。

チャレンジ後の新たな気持ちを再評価例

【事実】

・仕事でミスをした

【チャレンジ内容】

・同じミスをしないように改善策を考え仕事に取り入れる

【変わったこと】

・改善策を取り入れたことでミスが減った

【新たな気持ち】

・たとえミスをしたとしても、改善をすれば大丈夫

【事実】

・上司に叱られた

【チャレンジ内容】

・上司へ再度謝ると同時に改善策も伝える

【変わったこと】

・上司から「期待しているよ」と言われた。

【新たな気持ち】

・気持ちが楽になった。ミスを認めて素直に謝ることも大事だ。

【事実】

・彼女と喧嘩をした

【チャレンジ内容】

・仕事をミスして落ち込んでいたことを素直に話す。

【変わったこと】

・気持ちが楽になった。彼女の気持ちも聞けて仲直りができた。

【新たな気持ち】

・心にゆとりがないときこそ、素直な気持ちで話そう

【新たな気持ち】が実感できればできるほど、認知の歪みは自然と補正されていきます。

ワーク1~ワーク5までのプロセスを3ヶ月間ほど続けると、認知が変わり今までの悩みは悩みではないことを実感できると思います。

悩みや問題も歪んだ認知によって作られているものだから。

まとめ

あなたはゴミを捨てる時、燃えるゴミ・燃えないゴミなどを分別して捨てていると思います。

では、なぜゴミ捨てるときに分別をするのでしょうか?

それは、その後のごみ処理工程をスムーズに行うためです。

認知行動療法も、【出来事・事実】と【感情・気持ち】を分別し認知の歪みに気づき補正することで、その後の人生をスムーズに生きられるようにするものです。

起きてしまった事実や出来事、過去と他人を変える事はできません。

しかし、自分の認知はいくらでも変えることができます。そして、自分の認知が変われば感じ方も考え方も変わり、自分の言動も変わります。

その結果として、事実や過去に対する意味付けや相手との関係性も変わっていきます。

歪んだ認知の修正には、自分と向き合う努力と時間が必要ですが、認知を変えることで世界が変わることを学ぶことができれば、これからの先の人生で心は自由になれるものです。

ぜひ、少しずつチャレンジしてみてくださいね。ここまでお読みいただきありがとうございました。

今回のお勧めの本

■認知療法の名著です。

コメント

コメント一覧 (7件)

[…] うつ病にもオススメ!自分でできる認知行動療法のやり方 […]

[…] 関連記事うつ病にもオススメ!自分でできる認知行動療法のやり方 […]

[…] 関連記事うつ病にもオススメ!自分でできる認知行動療法のやり方 […]

[…] 関連記事うつ病にもオススメ!自分でできる認知行動療法のやり方 […]

[…] 心理カウンセリング 空|川越・新宿 うつ病にもオススメ!自分でできる認知行動療法のやり方 […]

[…] 関連記事うつ病にもオススメ!自分でできる認知行動療法のやり方 […]

[…] 関連記事自分でできる認知行動療法のやり方 […]