みなさん、こんにちは。

ライフカウンセリングSORAの関口です。

カウンセリングの中で「自分の性格を変えたい」・「自分の性格を変えるにはどうすればいいですか?」と聞かれることがよくあります。

人とうまくコミュニケーションがとれなかったり、自分の言いたいことを正直に言えなかったり、おとなしい性格だから嫌なことでも『大丈夫です』と言ってしまう。

だから、「もっと人とうまく付き合うことができる性格であれば・・・」「もっと人前で堂々と話すことができる性格だったらば・・・」「もっと嫌なことは嫌と自信を持って言えたらば・・・」自分の性格が変わればもっと『自分らしく生きられるのに・・・』と思うことはよくありますよね。

その気持ち私にもよくわかります。

私も「自分のおとなしい性格が嫌いで、性格を変えたい」と思っていたときがあり「性格が変われば、自分が変わり、人生が変わる」そんなイメージをいだいていました。

でも、あるとき気づきました。

「性格を変えても、人生は何も変わらないことに」それどころか「性格を変えたいという考え自体が間違い」であることに。

今日は、自然学と心理学を踏まえながら「性格」についてBlogを書いていきたいと思います。

「きゅうり」と「かぼちゃ」の性格

性格の話をするまえに、まずは自然界にを向け、「きゅうり」と「かぼちゃ」の性格を見てみましょう。

「きゅうり」と「かぼちゃ」は全く違う野菜に思われるかもしれませんが、どちらも「うり科」に属し、夏に収穫ができる夏野菜です。

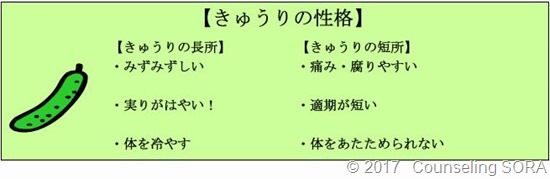

「きゅうり」と「かぼちゃ」の性格を見てみましょう。

きゅうりの長所と短所

「きゅうり」の特徴は、やっぱり『みずみずしい』ところですね。

暑い夏にサクッと食べると体が冷やされ元気がでますね。

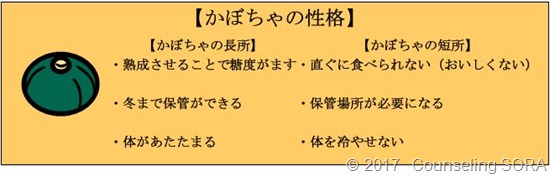

かぼちゃの長所と短所

「冬至にかぼちゃを食べるカゼをひかない」と言われているので、かぼちゃは冬の野菜のイメージがありますが収穫時期は夏です。

夏に収穫した「かぼちゃ」はじっくり熟成させることで、冬至の時期に甘みが増し煮込んで『ほっこり』といただけるのが「かぼちゃ」の特徴ですね。

長所は短所・短所は長所

さて、「きゅうり」も「かぼちゃ」も同じ「ウリ科」の植物ですが、その性格は全く異なります。

さて、みなさんは「きゅうり」と「かぼちゃ」の性格を比べたとき、どちらの性格の方がいいと思いますか?どちらの性格に憧れますか?

きっと、「そんなこと聞かれてもわからない」「きゅうり は きゅうり、かぼちゃ は かぼちゃだよ」という意見になると思います。

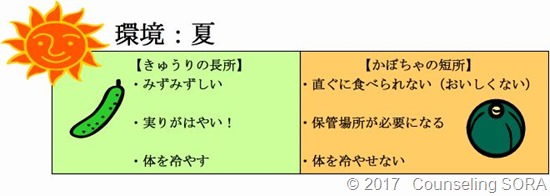

では、ひとつ環境条件を設定して、長所と短所を見なおしてみます。

『暑い夏』に、「きゅうり」と「かぼちゃ」の性格を比べるとどうでしょうか?

「きゅうり」の長所がひかり「かぼちゃ」の短所が目につくと思います。

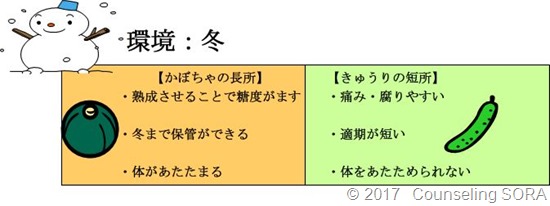

逆に『寒い冬』に「きゅうり」と「かぼちゃ」の性格を比べるとどうでしょうか?

夏とは逆になり「かぼちゃ」の長所がひかり「きゅうり」の短所が目につきます。

「きゅうり」も「かぼちゃ」も性格は変わらくても、見ている人の基準が変わると「長所」は「短所」となり「長所」が「短所」と変わります。

「長所」と「短所」を考えるとき、すなわち「性格」を考えるときは「見ている人の基準」が必要になるのですが、「性格を変えたい」と思い悩むときは「見ている人の基準」を考えられていません。

それどころか『暑い夏』に「カボかぼちゃの短所」を憂い『寒い冬』に「きゅうりの短所」を悩み、「かぼちゃ」は『暑い夏』に「きゅうり」のような性格になりたいと思ってしまうのです。

でも、最初に思いましたよね。「きゅうり は きゅうり、かぼちゃ は かぼちゃ」だと。

「きゅうりはきゅうり」・「かぼちゃ は かぼちゃ」・「自分 は 自分」なのに、人はどうして「自分の性格」を変えたいと思ってしまうのでしょうか?

性格を変えることは不自然なこと

もし、「かぼちゃ」が性格を変えるカウンセリングや講座を受け性格を変えることを努力し「かぼちゃ」が「きゅうり」の「長所」を持つ事ができたらどうなるでしょうか?

「体を温めることができ」かつ「体を冷やすこと」もできてしまう性格になれます。

でも、それはとても不自然だと思いませんか?

仮にそういう人がみなさんの周りにいたら、みなさんはその人を信頼することができますか?

私は、そういう人どこか不自然のため信頼することはできません。

私達が生きている自然界には「陰陽」に代表されるような「2極相反のなかで1をなす」という特性があります。

暑い夏に「きゅうり」を食べるのは「きゅうり」の長所が活かせるから。

逆に、冬に「きゅうり」を食べないのは「きゅうり」の長所を活かせないから。

でも、その代わりに長所を活かせる「かぼちゃ」を私達は食べているのです。

「きゅうり」と「かぼちゃ」どちらの性格が「いい」とか「わるい」とかではなく、その状況にあった「長所」を活かすことの方が大事なのではないでしょうか?

また、自然界は不自然なものは淘汰されるようにできています。

もし、「かぼちゃ」が「きゅうり」に憧れて「きゅうりの枝」に「かぼちゃ」の実をつけたら「きゅうりの枝」は「かぼちゃの重さ」に耐えきれずに根から折れて枯れてしまうでしょう。

逆に、「かぼちゃの枝」に「きゅうりの実」がついたら外皮が薄く水分が多い「きゅうり」は、土に触れて直ぐに腐敗してしまうことでしょう。

自分の根や枝にあっていない実は、必ずその実りを失います。

心理学本来の性格とは?

さて、ここから心理学の話も取入れていきます。

「性格」というと、長所や短所などと言われるようにその人の「言動(人格)と性質(性格)」を合わせて表わすものになっていますが、心理学では「人格」と「性格」を明確にわけています。

「性格」とは「キャラクター」の訳語であり、その語源は、ギリシャ語の「刻み込まれたもの」 「堀つけられたもの」を意味する言葉でした。

「性格」は、どちらかといえば生まれながらの「個性」のような先天的なものとして位置付けられていました。

一方、「人格」とは、「パーソナリティー」の訳語で、その語源はラテン語の「ペルソナ」という言葉に由来しています。

この言葉は、ギリシャ劇場で用いられた仮面を意味し、そこから転じて、その人が演じる「役割」が基になっています。

したがって、「人格」は後天的なもとして位置づけられています。

有斐閣 『心理学』より引用

上記をひとことで表わすと

・「性格」とは持って生まれた「個性」で変えられないもの

・「人格」とは産まれてから積み上げてきた「特性」で変えられるもの。

「きゅうり」を「かぼちゃに」性格を変えることはできないけれど、「きゅうり」をより「みずみずしくおいしく」なるように「特性」を育てる(変える)ことができるのです。

性格を変えても人生が変わらない本当の理由

「性格を変えたい」と思うときはどんな基準の時でしょうか?

もし、人生が自分の思いどおりで幸せであれば、わざわざ「自分の性格を変えたい」とは思いません。

また、いつもありのままの自分で自由に生きていられたならば「性格を変えたい」とは思いませんよね。

「性格を変えたい」と思うときはどんな状況の時でしょうか?

要点を明確にするため、少し直接的な表現で書きますが、

「自分の性格を変えたい」と思う時、それは「人生や物事が、自分の思いどおりになっていないとき」で、「自分の思いどおりにならない」のは「自分の性格のせい」と考えているときです。

でも、「自分の性格を否定」して「新しい自分の性格」を作り上げても心は空虚な状態になり人生はなにも変わりません。「きゅうりの枝」に「かぼちゃの実」をつけるのと同じことだからです。

「性格」を変えるのではなく「人格」を高めよう!

「性格を変えたい」と思い悩むとき、心の奥底では「性格をかえたい」のではなく心のどこかで「自分らしく生きていきたい」という気持ちが隠れています。

だから、「どうやって自分の性格を変えるか?」ではなく「どうやったら自分のらしく生きていけるのか?」ということを考えることの方が大事です。

では、「自分らしく」とはどんな状態のことでしょうか?

人それぞれ「自分らしさ」があると思いますが、私が考える「自分らしさ」とは「心で思っていることと、表現・言動を一致させていくこと」です。

自分の心で思っていることを、素直に表現でき正直に言動に移すことができたなら、それが「自分らしい自分」だと思います。

でも、これがなかなか難しいのです。

なぜならば、自分の心が思っている「本心」は、自分では意識できない無意識下にあるからです。

では、無意識下にある本心を知るためにはどうしたらいいでしょうか?

催眠など「無意識を知る」方法はいろいろありますが、私は日々の普通の生活の出来事の中から【 自分の内面を知り、自分の人格(表現・言動)を高めていくこと 】が、「自分の無意識を知る」ことだと考えています。

”人格は繰り返し行うことの集大成である。それ故、秀でるためには、一度の行動ではなく習慣が必要である。”

アリストテレス

論理療法(ABC理論)で自分を知り人格を高めよう

自分のことは、「自分では知っているようで、自分が知らない」ものです。

だから、自分を知るためには、日々自分自身に問いかけ「自分を知っていく」習慣が必要になります。

今回は「自分の知る」方法のひとつとして、論理療法を簡単にご紹介します。

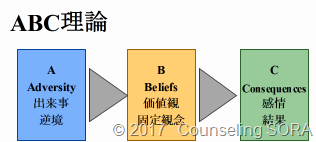

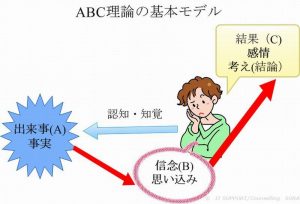

論理療法とは別名ABC理論とも呼ばれ、心理学者のアルバート・エリスが提供した心理療法のひとつです。ABCは下記の頭文字です。

・A(Adversity) 出来事・逆境

・B (Beliefs) 価値観・固定観念

・C(Consequences) 結果・感情アルバートエリス著 『性格は変えられない、それでも人生は変えられる』より引用

ABC理論を図解で表わすと下記のとおりです。

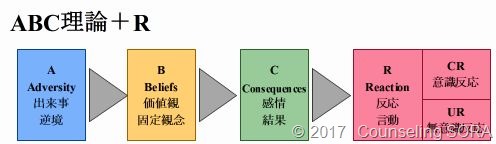

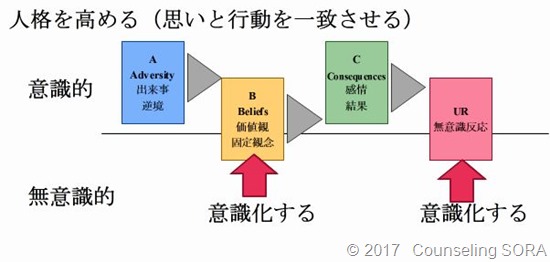

私は、ABC理論に反応R(Reaction)を付け加えて考えてます。

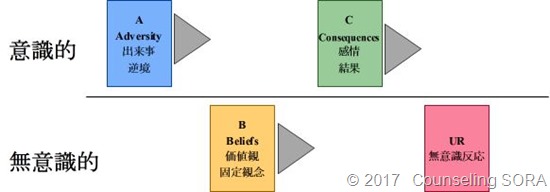

そして、ABC+Rを意識と無意識の階層表示にすると下図のようになります。

人は、何かの出来事(A)に対して、何かを感じる(C)とき、多くの場合、感情(C)に対するリアクション(R)をとります。

例えば、嫌と感じる人Zさん(A)が現われたとき、「嫌だな・会いたくないな」と感じて(C)、Zさんの悪口を言ったり、その場から立ち去ったりします(UR)。

でも本当は、Zさん(A)=嫌い(C)という間には、価値観(B)という評価基準が無意識下にあります。

ただ、その価値観(B)を意識できないため、問題はZさん(A)にあると考え、自分の感情(C)を正当化する無意識反応(UR)をとってしまいます。

人格を高めることとは、価値観(B)と無意識的反応(UR)を、少しずつ意識へ引き上げていくことと私は考えています。

みなさん、「人格が高い人」・「器が広い人」と聞くと、どんなイメージを抱きますか?

・どっしりと安定した人

・どんなことも受け入れられる人

・落ち着いた人

きっと、そんなイメージになるのではないでしょうか?

「自分の価値観を知り、感情を理解し、自分の反応を意識できる」から、どんなときもどっしりと安定していられるのだと思います。

自分の「内面にある本心を知り、反応を自由に選択できること」が「自分 らしい 自分」そして、「自分 が 自分らしく」あるために、自分の持って生まれた性格を受け入れ、日々自分に問いかけ「自分を知り」人格を高めていく習慣が大事なのだと、私は思います。

論理療法については下記でも詳しく解説しております。

まとめ

「性格を変えたい」と思うとき、それは「自分らしく生きたい」と思うとき。

「かぼちゃはかぼちゃ」「きゅうりはきゅうり」「あなたはあなた」です。

性格に「いい」も「わるい」もなく、見ている人の基準や状況により「長所は短所・短所が長所」に変わるもの。

だから、自分を否定して自分の「性格を変えようとする」のではなく、心から自分らしく生きられるように「自分の心を知る」ことに気持ちを向けてみてください。

自分の心を知ることで「自分らしい自分」が見つかり、心で思うことをストレスなく表現することができるようになれると思います。

必要な答えは、あなたの心の中にすべてありますよ。

コメント