みなさん、こんにちは。

ライフカウンセリングSORAの関口です

新学期・新年度になりましたね。

新学期は新しく学ぶことやチャレンジすることが沢山あって、慣れるまで大変な時期です。

新しいことにチャレンジする時「よしやるぞ!」と「やる気」が必要になります。

しかし、最初は頑張れるのだけれどゴールデンウィーク過ぎたあたりから、なぜかやる気が出ない。頭では、やらなくてはならないとわかっているのに、なかなかやる気が出ない。

新学期にそういう経験をしたことがありませんか?

新しいはじまりは「やる気」が必要な時期です。

でも、無理してやる気を出そうとしてもやる気は出ません。

やる気を出すには「小さくはじめて、大きく育てる」ことがポイントです。

今日は、なにかと「やる気」が必要な新年度に向けて「やる気」の出し方について書いていきます。

やる気が必要なことは?

「頭では、やるべことだとわかっていても、やる気がでない。どうやったら、やる気がでますか?」とカウンセリングの時に相談を受けます。

私もその気持ちよくわかります。

心にやる気スイッチがあり、そのスイッチをONにするとやる気と集中力が出て、目の前の事がさっと終わればいいのに・・・とよく思いました。

しかし、残念ながら人間の心にやる気スイッチはありません。

逆に、やる気を出そうとするとやる気が出ないジレンマに陥ります。

私達はやる気がでないとき、まずやる気を出そうとしますが、そもそも「やる気」とはどんな気なのでしょうか?辞書で調べると下記の意味です。

やる‐き

進んで物事をなしとげようとする気持ち

~大辞泉より引用~

やる気がでないとは、進んで物事をなしとげようとする気持ちになれないことです。

ここでみなさんに質問です。

みなさんが毎朝歯磨きするときにやる気は必要ですか?

ご飯を食べるときにやる気が必要ですか?

今あたりまえにできることにやる気は必要ないですね。

そう、やる気が必要なこととは、自分がありまえのようにできないこと。

すなわち、新しく取り組むことやストレスを感じることに、やる気が必要だと言えます。

「やる気がでない」のではなく、「新しいこと・ストレスを感じることに対して、なしとげようとする気持ちになれない」が本当の心の声です。

逆に言うと、やる気がでないと感じるときは、新しいこと・ストレスを感じることに対して、何か成し遂げようとしているときでもあります。

では、新しいことに対して成し遂げようとする気持ちになるためにはどうしたらいいでしょうか?

やる気を出すヒントは「小さくはじめて大きく育てていくこと」です。

やる気と火起こしの関係性

いきなりですが、みなさんはマッチ1本で火を起こすことができますか?

いま身近で火を起こせる環境がないので「マッチで火を起こしたことがない」という方が非常に多いですね。

「いったい、やる気の出し方と火のおこし方にどんな関係があるの?」と思われるかもしれません。

実は、やる気の出し方と火の起こし方は同じような手順で、どちらも「小さくはじめて大きく育てていくこと」がポイントです。まずは、火の起こし方から学んでいきましょう。

みなさんはいま雑木林の中で、「マッチ1本」と「うちわ」・「なた」を持って立っています。

そこで、火を起こし野外料理をしようと思います。

まず、みなさんはそこでなにをしますか?一緒に考えていきましょう。

Step1 燃えるもの(蒔)を集める

まず火を起こすために、乾いた落ち木や枯れ葉などをたくさん集めます。湿った木は厳禁です。

湿った木に火をつけようとすると、モクモクと煙を出すだけで、火は起きません。

Step2 「小さな燃やすい木」と「大きな燃え続けられる木」に整理する

次に集めた木を「小さな燃えやすい木」と「大きな燃え続けられる木」に整理していきます。

自然界には必ず「長所」と「短所」があります。

小さな木の長所は「すぐに火がつく」短所は「すぐに燃え尽きる」です。

大きな木の長所は「長く燃え続けられる」短所は「なかなか火がつかない」です。

火を上手に起こすコツは、落ち木の「長所」と「短所」を理解して、順番に組み合わせて使うことです。

小さな木が落ちていなければ、「なた」で大きな木を小さな木にします。

Step3 小さな火をつける

子ども達に火起こし体験をさせると、大きな木にいきなり火をつけようとします。

きっと、子どもながらに「大きな木に火がつけば楽しそう」と思うのでしょう。

しかし、マッチの小さな火では、大きな木に火はつきません。

マッチで火をつけるときは、「小さな木」に火をつけます。

小さな木は直ぐに燃え尽きるので、火は不安定な状態です。

このとき、小枝をたくさん入れて一気に火を大きくしようとすると、火に酸素がまわらなくなり火は消えます。

焦らずに火の動きに注意を払い小さな火を維持します。

Step4 火を育てる

小枝に火がつきはじめ、火が全体に広がり温度が上がってきたら、中くらいの木を入れ火をさらに育てます。

このとき、うちわなどで酸素を多く入れることで、火力は更に強くなります。

Step5 大きな木に火を移す

火が安定してきたら、大きな木を入れ火を移していきますが、移るまで時間がかかるので、それまで中くらいの木を絶やさず入れ、火が消えないように維持します。

火が移り大きな木に燃えはじめると、安定した火力を継続的に得ることができます。この後は、適時大きな木を入れ火力を維持していきます。

Step6 火力を活かす

大きな木に火が移ることで、安定した火力を得ることができました。

無事に火が起き火力が安定したことで、不思議と達成感を得られるのですが、ここで満足してはなりません。

なぜならば、火を起こすことは目的ではなく、料理するための火力を得る手段だからです。

本当の目的は野外料理を作りおいしくいただくことです。

育てた火力を使って野外で料理し、おいしくいただきましょう。

やる気が出ない6つの理由

火起こしとやる気の関係性を見つけられたでしょうか?

やる気の出し方と火のおこし方には共通性がありますので、ここではたき火の失敗例をみながら、やる気がでない理由を考えていきましょう。

失敗例1 湿っている木に火をつけようとする

マッチの小さなで火を、落ち木に移すには、落ち木が乾燥している必要があります。

よって落ち木を拾うときは、乾燥した木(必要な木)だけを選びます。

乾いた木と湿った木を混ぜて火をつけようとしても、煙が出て苦しいだけです。

これからやるべきことに対して、頭の中で必要な情報が整理されていないと、やる気を出そうとしても心に「もや」がかかり苦しいだけです。

失敗例2 落ち木が整理されていない

子どもにマッチを持たせると、直ぐに火をつけたがります。

きっと、これは人間の性質なのだと思います。

しかし、マッチをつける前に、小さな木が事前に準備されていないと、マッチの火は直ぐに消えてしまいます。

持続性がないマッチの火を落ち木に移には、火をつける前に小さな木をたくさん揃えておくことです。

人間のやる気は、マッチのようなものです。

やる気を出すときも、とりあえずやろうと動きだそうとしてしまいます。

しかし、やるべきことが整理されていないのに、やろうとしてもやる気は直ぐに消えてしまいます。

失敗例3 大きな木に、いきなり火をつけようとする

子どもは、大きな木にいきなり火をつけようとします。

きっと、子どもながらに大きな木に火をつけられれば、楽しいか楽(らく)だと考えるからだと思います。

これも人間の性質なのだと思います。

しかし、マッチの小さな火は大きな木に移りません。大きな木に対してマッチの火は力が弱すぎます。

やる気が続かないのは、小さなやる気で大きな結果を得ようとするからです。

人間が理想な結果を得るためには、その結果に見合うような気持ちを育てあげていく必要があります。

やる気は、気持ちを育てあげるためのエネルギーにすぎません。

失敗例4 小さな木で、火を維持しようとする

子どもは、小さな木に火がつくと直ぐに燃えるので「やったー」と喜びます。

しかし、喜んでいるうちに、小さな木は燃え尽きて消えてしまいます。

すると、子ども達は、小さな木を繰り返し入れようとします。

一見火は安定したように見えるのですが、それは忙しいだけで、落ち木もすぐになくなってしまいます。

やる気が続かないもうひとつの理由が、理想の結果に向けてなんでもかんでもやろうとするときです。

しかし、それは忙しいだけで、やる気も尽きてしまいます。

失敗例5 多くの木を入れ、酸欠になる

失敗例4に関連するのですが、「小さな木を入れれば火がつく」と単純に考えていると、小さな木をたくさん火に入れてしまい、火に空気がまわらず酸欠状態で消えてしまいます。

やる気も一緒で、「夢や目標をつくればやる気が出る」と単純に考えていると、限られた時間のなかでたくさんのやるべきことをやろうとして、苦しくなりやる気も消えてしまいます。

失敗例6 火が起きて満足してしまう

一生懸命になって、落ち木を広い、火を育てあげ無事に火が安定すると「やったー」と子ども達は大きな達成感を得られます。

ここで、子ども達に「なんのために火をおこしたのだっけ?」と問いかけるとハッとした表情になります。

ご飯を作るために、火を起こしているのに、火起こしに一生懸命になると、ご飯を作ることを忘れてしまいます。

火起こしは環境をつくる準備であって、本当のゴールではありません。

やる気も一緒です。

やる気を出すのは、やる気を出すことが目的ではなく、理想の結果を成し遂げるために、やる気を出すのです。

やる気を出すことが目的になると、やる気を出し続けようとして、燃え尽き症候群になってしまいます。

自分は、「何に対してやる気をおこす必要があるのか?」を常に意識しておきます。

やる気を出す6ステップ

火起こしの失敗例を基に、やる気が出ない理由をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

「やる気が出ない」のは気持ちの問題でなく、火越しのように適切な順番で気持ちを育てようとしていないからです。

では、どうやったら、継続的にやる気が出るのでしょうか?ここではたき火の失敗事例を踏まえながら『やる気を出す6Step』をご紹介します。

Step1 目的を明確にする

やる気を引き出すときに必要なことは、まず自分が新しくやろうとしていることの目的を明確にすることです。

例えば、勉強でやる気がでないとします。

そういう時は、なぜ勉強をする必要があるのか?を明確にします。

その際の目的の設定方法としては、自分のありたい未来像から目的を設定してください。

- 親に怒られたくないから、英語を勉強する

- テストで赤点をとりたくないから、英語を勉強する

- いい大学にいったほうがいいから、英語を勉強する

- 将来、憧れのパイロットになるために、英語を勉強する

上記4つから目的を選択できるとしたら、みなさんはどの目的に向けてやる気が出そうですか?

きっと、将来の未来像に向けて英語の勉強する方が、やる気が引き出せると思います。

やる気を引き出すポイントは、やる気がでるような目的をまず設定することです。

Step2 頭に散らかっている情報を整理する

「火を起こす」と決めると、火を起こすために必要な落ち木が目に入ります。

人間は目的が決まるとそれを成し遂げるために何が必要か?が見えてきます。

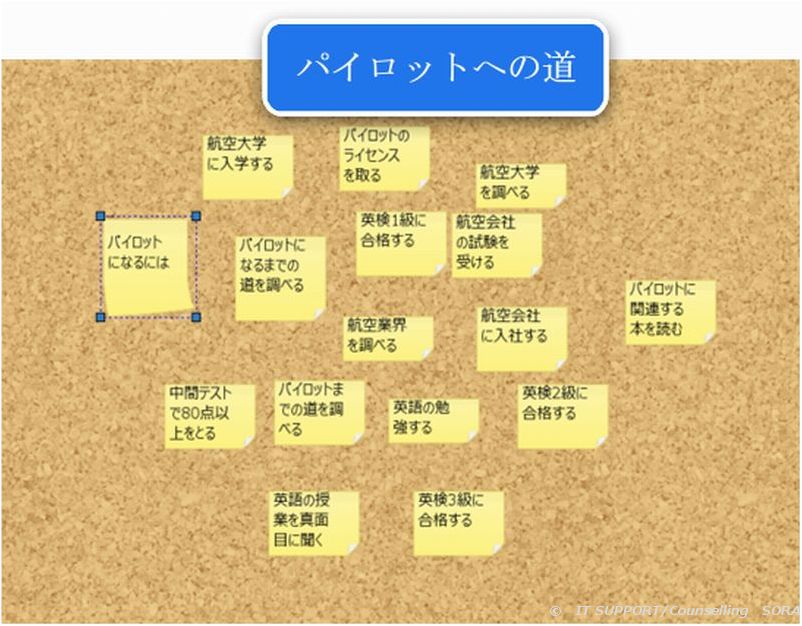

例えば、将来パイロットになりたいと思えば、パイロットになるためにどうしたらいいか?を考えられますので、将来の目的を成し遂げるために、いまから何が必要かを思いつくまま付箋に書き出します。

そうすることで、モヤモヤの頭の中がすっきりとクリアになり、思考を未来に向けることができます。

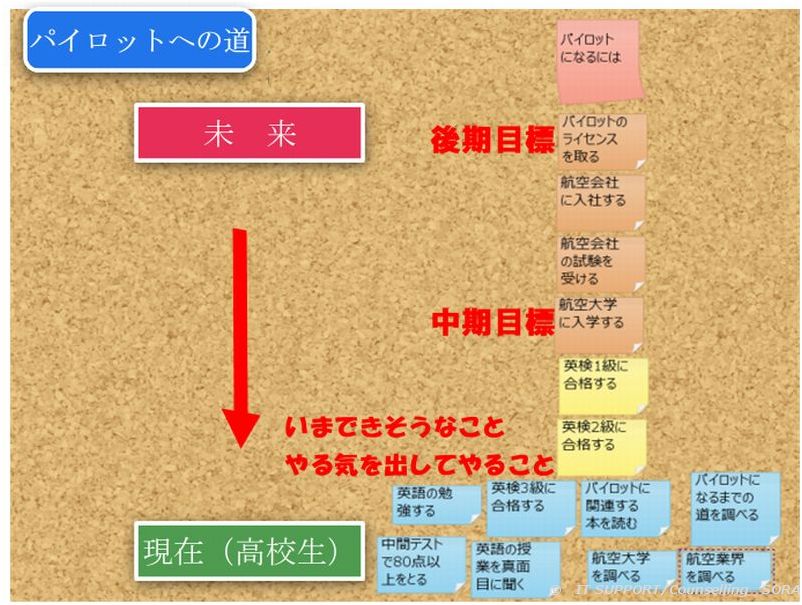

Step3 大きい順から小さい順へと並べる

大きな夢や目標を設定すると必ず大きな1歩を踏み出そうとします。

しかし、マッチの小さな火は大きな木に移らず、火はすぐに消えてしまいます。

将来パイロットになるために、高校生が航空会社の入社試験を勉強しようとしてもやる気は出ません。

それは、新しくやろうとしていることのタスクレベルと今の自分のレベルが乖離しているからです。

Step2で書き出した付箋をタスクレベルの大きい順から小さな順へと並べていきます。

Step4 やる気がなくとも、小さな行動を積み上げる

このStepからが行動フェーズです。Step3で作成した付箋を見ながら、小さなタスクを実行していきます。

最初の火が安定しないように、やる気も最初は安定しません。やる気がでたりでなかったりします。

このStepでは、やる気が消えないように、毎日小さな行動を積み上げていくことを意識してください。

やる気がでなくとも1日10分・5分でもいいので、目的に向かった小さな行動をしてください。

どうしてもやる気が出ないときは、バカらしいぐらい小さな行動を意識して行ってください。

例えば、「英語を10分間勉強」しなくてはならないのに、やる気が出ずリビングでテレビをダラダラと見てしまう場合は、

- とりあえず、テレビを消す

- とりあえず、机に座る

- とりあえず、英語の本を持つ

- とりあえず、一行書いてみる

といった感じで、やる気がなくても、とりあえずやってみてください。

人間の脳には『作業興奮』という仕組みがあり、脳のスイッチが入っていなくても、体を先に動かすことで、自然と脳のスイッチが入ります。

Step5 少しずつ行動を育てていく

毎日小さなタスクを実行していくと、やる気も自然と出てきます。

このStepでは自己肯定感もうまれ「自分はできそう!」という気持ちになりますが、このとき調子にのってなんでもかんでもやろうとすると、酸欠状態になり直ぐにやる気が失せてしまいます。

やる気の火は大きな木に移っていませんので、小さくコツコツと続けることを意識してください。

このとき、勉強する環境を整えることで集中力・記憶力が増します。勉強時間を1時間~1時30分で区切り、その間スマホは見ない。勉強が終わったら、甘いチョコレートなどを少し食べ頭と心をリラックスさせることで、「次も頑張ろう」と思えます。

Step6 行動をフィードバックする

小さな行動タスクを3週間ほど続けていくと、やる気がなくてもやれるようになります(習慣化)。大きな木に火が移り力が安定した状態です。

このときに自分が行ってきたこと、学んできたこと、理解できたことなどを定期的にフィードバック(振り返り)します。

曖昧な目的に向かってがむしゃらに勉強をするのではなく、ありたい自分の未来像からの視点でフィードバックをすることで自分の成長を実感できます。

そして、その成長の実感こそが、また次の新しいことへの「やる気」になります。

まとめ

ここまで、いかがでしたでしょうか?

やる気が出ないと悩んでいるとき、やる気がでたら新しいことにチャレンジできると考えています。

しかし、これは考え方が逆で、新しいことにチャレンジ(行動)をするから、やる気が湧き出てくるのです。

新学期は、新しくチャレンジすることも多く慣れるまでは「やる気」が必要な時期です。

しかし、「やる気」は「マッチの火」のようなもので、あまり持続性がありません。

やる気の出しかたは火起こしと一緒で、やる気も「小さくはじめて大きく育てていくこと」を意識して、小さなやる気が習慣に変わるまで、心を育てていきましょう。

「やる気が湧き出る」カウンセリングを行なっております。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 関連記事火起こしから学ぶ、やる気を出す方法 […]